活動内容【令和4年度活動報告】

1.教育相談部門(通称 教育相談室)

活動の概要

新型コロナウィルス感染拡大による主な影響は以下のとおりである。

・令和2年度より、プレイルームでの遊戯療法を用いた教育相談の受け入れを自粛

・令和3年10月より、感染状況を見ながら徐々に再開している。

・月2回の教育相談を行い、教育委員会等から依頼を受けたものの中で、他の相談機関への接続が難しいもの、緊急性はないが長期の専門的ケアが必要なものなどについて、ご本人およびご家族の要望を尊重しながら面談、メール等による相談を行っている。

・令和3年10月より、感染状況を見ながら徐々に再開している。

・月2回の教育相談を行い、教育委員会等から依頼を受けたものの中で、他の相談機関への接続が難しいもの、緊急性はないが長期の専門的ケアが必要なものなどについて、ご本人およびご家族の要望を尊重しながら面談、メール等による相談を行っている。

令和4年度の相談実績

令和4年度の教育相談室の実績

| 相談対応者 | 方法 | 合計 | ||

|---|---|---|---|---|

| Web | メール・電話 | 面談 | ||

| 教職員 | 12 | 29 | 16 | 57 |

| 保護者 | 0 | 84 | 12 | 96 |

| 本人 | 0 | 11 | 67 | 78 |

| 合計 | 12 | 124 | 95 | 231 |

※なお、本人との面談のうち58件は保護者同伴である。

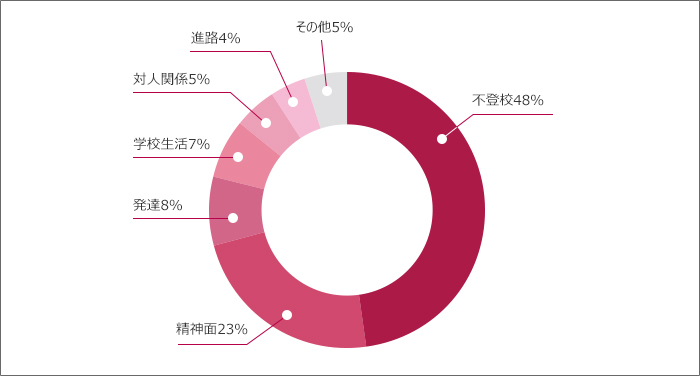

相談対応は、以下の通りである。最も多いのは保護者からの相談であった。また、不登校や不登校傾向に関する相談が最も多く、全体の約半数を占めている。

教育相談室における相談内容別の割合

2.支援ラボ部門(通称 支援ラボ)

活動の概要

個別支援は附属学校の幼児・児童・生徒を対象に、原則週1回45~60分で実施された。

保護者の希望、附属学校教員からの紹介などにより保護者との面談を経て、年度当初に保護者及び本人とセンターとの契約で年度ごとに登録される。

令和4年度は、附属小学校14名、附属特別支援学校3名、その他2名の合計19名の登録があり、7か月間継続して来室した。令和4年度からの新規事例は3名であった。令和4年度は原則として個別支援は、附属幼稚園及び附属小学校を主に受け入れている。附属中学校については、希望がある際に個別面接をする準備があることをお伝えしている。

その他、保護者面接のみを定期、不定期に行い、個別支援の希望がない事例もある。さらに、研究上の必要があり、地域事例を受け入れる場合もある。

令和4年度の特徴としては、コロナウィルス感染症の感染拡大対策により、学級閉鎖等があった場合は個別支援もお休みの措置をとった。また、3月には4名が附属小学校を卒業し、附属中学校あるいは私立中学校等への進学となり、保護者の希望がある場合には情報提供書を作成し必要に応じて提供した。

保護者の希望、附属学校教員からの紹介などにより保護者との面談を経て、年度当初に保護者及び本人とセンターとの契約で年度ごとに登録される。

令和4年度は、附属小学校14名、附属特別支援学校3名、その他2名の合計19名の登録があり、7か月間継続して来室した。令和4年度からの新規事例は3名であった。令和4年度は原則として個別支援は、附属幼稚園及び附属小学校を主に受け入れている。附属中学校については、希望がある際に個別面接をする準備があることをお伝えしている。

その他、保護者面接のみを定期、不定期に行い、個別支援の希望がない事例もある。さらに、研究上の必要があり、地域事例を受け入れる場合もある。

令和4年度の特徴としては、コロナウィルス感染症の感染拡大対策により、学級閉鎖等があった場合は個別支援もお休みの措置をとった。また、3月には4名が附属小学校を卒業し、附属中学校あるいは私立中学校等への進学となり、保護者の希望がある場合には情報提供書を作成し必要に応じて提供した。

個別支援(定期・不定期の相談・支援)の実施状況(6・7・10・11・12月の5か月間)

| 登録者数 (実数/人) |

保護者相談 (件数) |

個別支援 (回数) |

単発相談 (人/回) |

検査等 | 計 (のべ) |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| 附属幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 附属小学校 | 14 | 46 | 448 | 0 | 3 | 497 |

| 附属中学校 | 0 | 3 | – | 2/2 | 0 | 5 |

| 附属特別支援学校 | 3 | 45 | 43 | 0 | 0 | 88 |

| その他(研究等) | 3 | 48 | 30 | 2 | 3 | 83 |

| 20 | 142 | 521 | 4 | 6 | 673 |

*登録者数:原則週1回の個別支援を、念頭に保護者と契約した数

*新型コロナウィルス感染拡大により、5月、9月は活動を休止したため、実施は6・7月及び9~12月の実施となった。

*附属中学校については、令和4年度は保護者面接及び不定期での単発相談のみとし個別支援は実施していない。

*保護者相談については、面談(対面)、メール相談、電話相談を含む。

*新型コロナウィルス感染拡大により、5月、9月は活動を休止したため、実施は6・7月及び9~12月の実施となった。

*附属中学校については、令和4年度は保護者面接及び不定期での単発相談のみとし個別支援は実施していない。

*保護者相談については、面談(対面)、メール相談、電話相談を含む。

長崎県教育センターとの連携

支援ラボの個別支援については、長崎県教育センターと教育学部の連携事業として、教育支援研修課(特別支援教育研修班)の研修員(現職教員)の3名に、各1事例ずつ担当していただいている。

学部教育・大学院教育との連携

支援ラボの個別支援には、教育学部特別支援教育コース3・4年生が「特別支援教育演習Ⅰ」「特別支援教育演習Ⅱ」の実践として参画し、事例を担当し、教材開発や個別支援の運営の補助を行っている。

また、大学院教育においては、教育学研究科教育実践専攻子ども理解・特別支援教育実践コースの大学院生が、個別支援において事例を担当するとともに、「特別支援教育アセスメント事例研究」等において事例連動型授業を行うことで、より理論と実践の往還を実現できるよう、連携を深めている。

また、大学院教育においては、教育学研究科教育実践専攻子ども理解・特別支援教育実践コースの大学院生が、個別支援において事例を担当するとともに、「特別支援教育アセスメント事例研究」等において事例連動型授業を行うことで、より理論と実践の往還を実現できるよう、連携を深めている。

附属特別支援学校教育支援部との連携

支援ラボ部門では、文部科学省委託事業費にて雇用した発達支援アドバイザーが、各附属学校園の巡回相談として子どもの観察、教員への助言、保護者の相談などコンサルテーション機能を行っていたが、教育臨床センターの開設を機会に、附属特別支援学校地域支援部教育支援部がその専門性を活かして、教育臨床センターの活動として、担当することになった。

業務の内容としては以下のとおりである。

業務の内容としては以下のとおりである。

コンサルテーション

・幼児・児童・生徒の観察

・教師への助言

・保護者面談

・幼児・児童・生徒の観察

・教師への助言

・保護者面談

特別支援教育推進に関わる事項

・新任教員等へのミニ研修

・校園内の特別支援教育推進に関わる相談

・個別の教育支援計画、個別の教育指導計画の作成支援

・新任教員等へのミニ研修

・校園内の特別支援教育推進に関わる相談

・個別の教育支援計画、個別の教育指導計画の作成支援

附属特別支援学校教育支援部教員による附属校園へのコンサルテーション実績

| 内容 | 対象 | 回数(回) | 人数(のべ)(人) |

|---|---|---|---|

| 幼児児童生徒の観察・教師への助言 | 附属幼稚園 | 3 | 15 |

| 校内委員会への出席・助言 | 附属幼稚園 | 3 | – |

| 保護者面談 | 附属小学校 | 3 | 3 |

「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成支援については、これまでの様式を見直し、新しい様式を作成し、各校園に提案した。作成マニュアルもあわせて検討している。

令和4年度中に完成の予定である。

令和4年度中に完成の予定である。

3.附属4校園特別支援教育コーディネーター連絡協議会との連携

附属特別支援学校地域支援部教育支援部の主導で、附属4校園特別支援教育コーディネーター連絡協議会を開き、情報交換を行った。通年で4回程度の開催を計画している。

4.外部資金(競争的資金)獲得の努力

当センターは、設立の際の約束として、教育臨床センターには外部資金獲得のための努力を継続することが課され、内規に示されている。令和4年度は、文部科学省総合教育政策局教育人材政策課「令和4年度 教師の養成・採用・研修の一体的改革推進事業」に応募し、採用された。タイトル、内容などは以下のとおりである。

タイトル

共生社会実現にむけた、通常学級における多様な子どもの理解と対応力を養成する教職科目群(履修プログラム)の開発

締結日

令和4年9月30日

目的及び概要

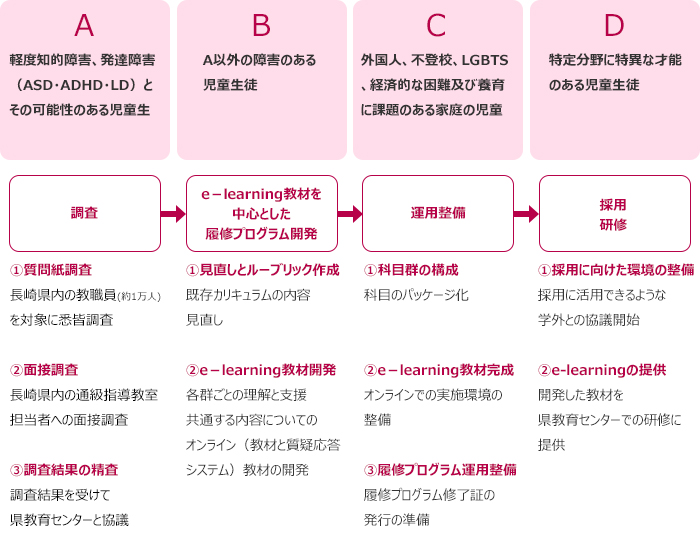

本調査研究の目的は、多様な児童生徒の教育的ニーズを理解し、配慮・支援等、適切に対応することができる教職科目を開発することで、通常学級及び通級による指導を担当する教員の資質向上に寄与する教員養成を実現することである。

第一に、多様な子どもの理解と対応に関する教師の困難性やニーズを把握するための県内教員への質問紙調査及び通級による指導を担当する教員への面接調査を行う。第二に、調査結果から、e-learning教材を中心とした教職科目の開発を行い、既存科目の見直しを行う。第三にe-learning教材を核とした履修プログラムの運用整備を行う。策定した履修プログラムは、教員採用時の活用を県教育委員会と検討し、作成したe-learning教材を県教育センターの現職教員研修に役立てる。

第一に、多様な子どもの理解と対応に関する教師の困難性やニーズを把握するための県内教員への質問紙調査及び通級による指導を担当する教員への面接調査を行う。第二に、調査結果から、e-learning教材を中心とした教職科目の開発を行い、既存科目の見直しを行う。第三にe-learning教材を核とした履修プログラムの運用整備を行う。策定した履修プログラムは、教員採用時の活用を県教育委員会と検討し、作成したe-learning教材を県教育センターの現職教員研修に役立てる。

実施方法等

4.外部資金(競争的資金)獲得の努力

本事業の報告書は本サイトの「ニュース&トピックス」に掲載している。